光ファイバーとは

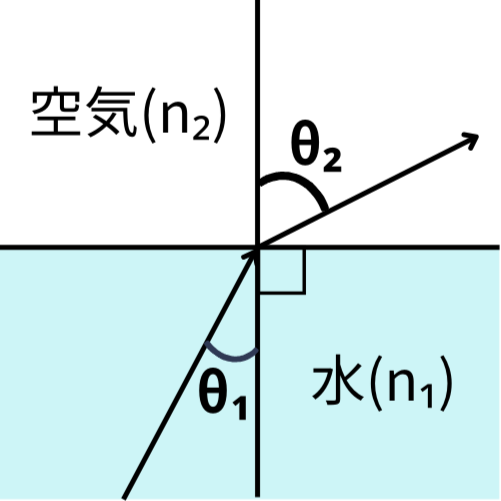

光の屈折について、ホワイトボードを使って教えていただきました。

下の図はその再現です。

左下からやってきた光は、水面で屈折して、右上へと去っていきます。

θ₁は入射角、θ₂は屈折角を表しています。

また、n₁とn₂は屈折率のことで、真空中の光速を物質中の光速で割った値として定義されます。

水の屈折率は約1.3、空気の屈折率はほぼ1、ガラスの屈折率は1.4~2です。

光の速さは秒速約30万kmです。

入射角がある値を超えると全反射をします。

全反射は文字通り、入ってきた光のほぼ100%を反射させている状態です。

鏡の反射率は90%より少し大きいくらいの値で、2枚の鏡を向かい合わせにすると、暗くなり、光が減少していることがわかります。

そのため、全反射はとてもすごいのです。

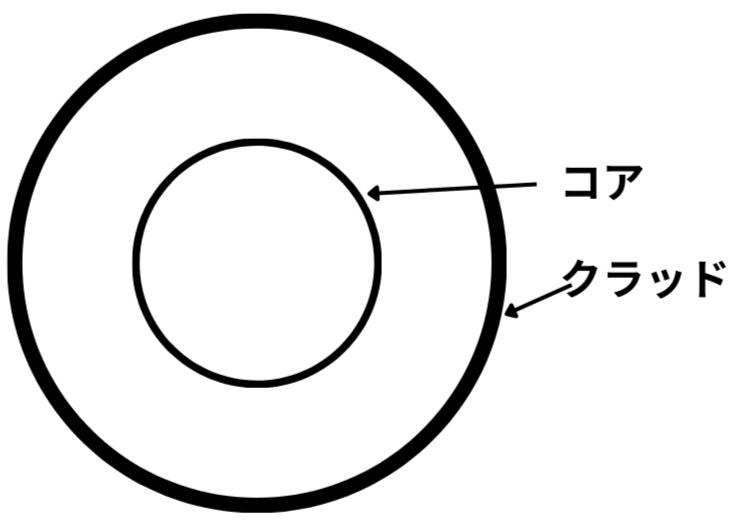

光ファイバーは中心のコアとその周りのクラッド、そして、それらを保護する膜によって構成されています。

コアのほうがクラッドより屈折率が高いため、全反射が起こり、最大で100kmも繋げることができるそうです。

実際の光ファイバーは、上の図のような断面の円柱のとても太いものを溶かして、細くして、作るそうです。

実験室見学

実験室では、大学院生の方たちが実験をしていました。

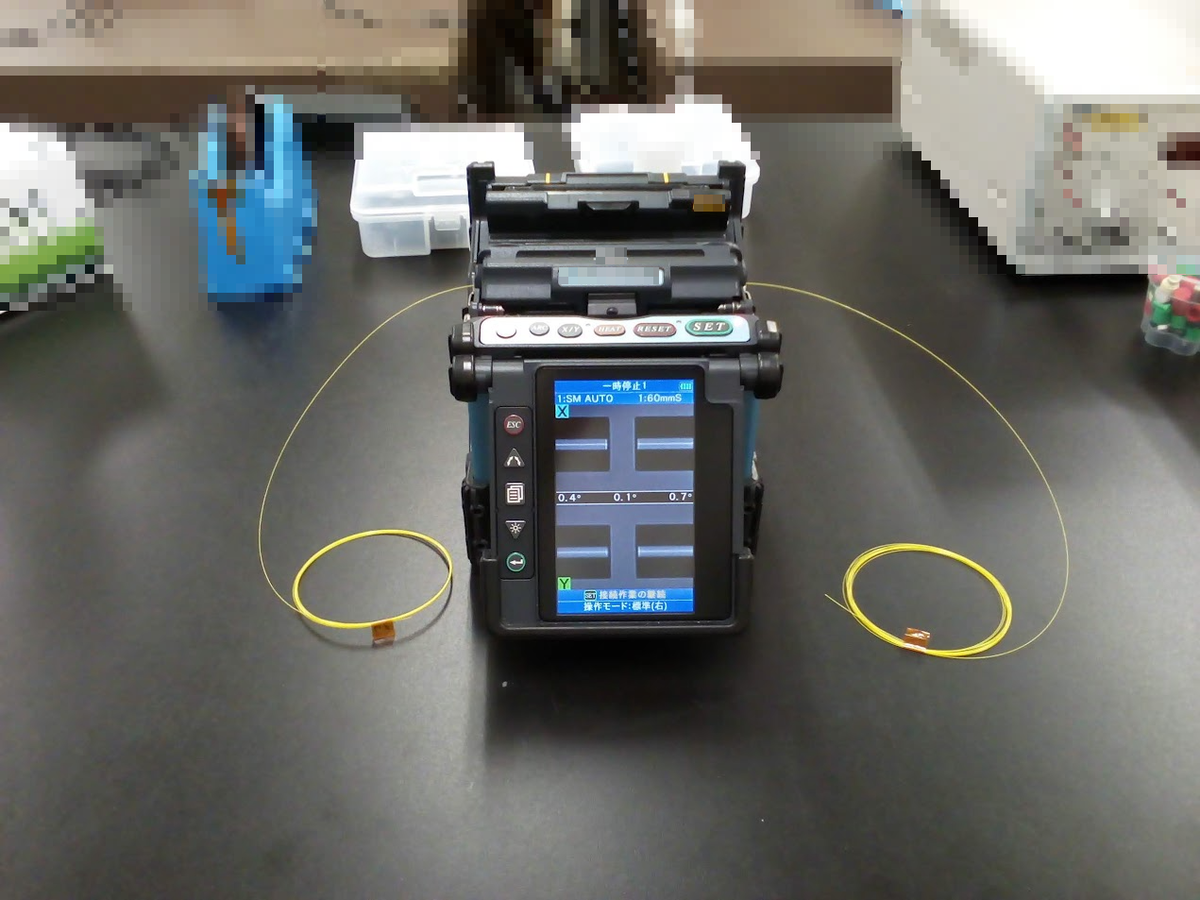

光ファイバー同士を繋げる機械がすごかったです。

昔は手作業で付けていたが、家庭へ光ファイバーが普及したことで、機械がするようになったそうです。

光ファイバー同士の位置を合わせて、溶かして、繋げるところまで、ボタン一つでできて、驚きました。

また、レーザーも見せていただきました。

SFの世界のレーザーは細長い光ですが、このレーザーはとても短い時間で光を断続的に放つ仕組みが採られているらしいです。

光を増幅する装置を回路に組み込んで、ハウリングの要領で光を強くしているとのことでした。

また、赤外線の光を可視光線に変えるという装置も見させていただきました。

図書館

最後に、変わった図書館を紹介していただきました。

普通の図書館が十進分類法と呼ばれる並べ方をしているのに対し、「分子たちの冒険」や「動物の王国へようこそ」のように棚ごとにテーマがあり、それに関係する本が、漫画、小説、ノンフィクション問わず集められていました。

様々な本が目に入り、たくさんの本をパラパラと眺めるのも楽しかったです。